1. はじめに

前回の論考では『ドゥルーズの差異化=微分化と量子論的差異』と題して、ドゥルーズがその主著『差異と反復』で論じた「差異」の概念と、量子論の根幹的な原理ともなっている位置と運動量の交換関係( $\langle\hat{x},\hat{p}\rangle=\hat{x}\hat{p}-\hat{p}\hat{x}=i\hbar$ ( $i$ は虚数単位、 $\hbar$ はディラック定数))における差異 $i\hbar$ の関連性について論じた。これは周知の通り、ドゥルーズ自身が「差異」という哲学的概念に「微分」という数学的概念を重ね合わせて思考しており、このドゥルーズの意図に見合う微分概念を物理学の中に探し出すとすれば、量子力学における $\hat{p}→-i\hbar\times\frac{\delta}{\delta x}$ という運動量の量子化の手続きに見るのが最もふさわしいと考えたからである。ドゥルーズが『差異と反復』で論じたイデア比 $\frac{dy}{dx}$ を用いた微分解釈はソーカルらの指摘にもあったように、自然科学の観点から見れば数学用語の無闇な濫用と見られても致し方ない部分がある。自然は量子力学の登場によって、その無限小領域に虚数 $i$ を含む複素空間を出現させてきたのであるから、ドゥルーズの〈差異化=微分化〉の概念も複素空間を射程に入れたものとならなければ自然科学との接合は難しい。しかしながら、ドゥルーズ哲学と量子論との関係については今日までの夥しいドゥルーズ研究の中で具体的に言及された例はほとんど見られない。筆者の知るところ、日本の研究者で「差異」と量子力学との関係に分け入ろうとしたのは小林秀雄だけだったのではあるまいか。もちろん、小林が論じたのはドゥルーズ由来の「差異」ではなく、ベルクソン由来の「差異」であった。しかしながら、そこにはドゥルーズ哲学を自然科学とスムーズに連結させるための多くの示唆が含まれているように思える。

以上のことを踏まえ、この小文では、小林が『感想』で書き綴ったベルクソン哲学と量子力学の関連性についての内容の幾つかを取り上げながら、冒頭で示した量子力学における位置と運動量の差異 $i\hbar$ がベルクソン哲学を現代的に引き継いだドゥルーズの差異の概念とどのような繋がりを見せてくるのか、もう少し具体的に論じてみたいと思う。それによって、量子論的差異 $i\hbar$ の哲学的な意味合いもより鮮明度を増してくることになろう。

2. イマージュの機構としての量子

小林のベルクソン論『感想』は、雑誌「新潮」の1958年5月号から63年6月号まで約5年間にわたって連載され、その後、未完のままで終っている。小林はベルクソンが『意識に直接与えられたものについて』と『物質と記憶』において著した物質理論に大変な関心を寄せ、この連載の第49回から第56回の中で、ベルクソンの物質論を大胆にも量子力学の知見と結びつける思考作業を行っている。ちょうどこの時期はドゥルーズがベルクソンのモノグラフィーである『ベルクソンの哲学(1960)』を発表した時期と重なっているのだが、当時はまだ量子論も今のように一般には知られておらず、当のドゥルーズでさえその中で量子論に言及することはなかった。それを考えれば、小林のベルクソン論が当時としてはいかに革新的かつ野心的な試みであったかはすぐに了解できるだろう。しかしながら、当の小林自身が途中でこの連載を断念したこともあって、『感想』は日本の知識人にはあまり受けがよくない。宇野邦一氏などはドゥルーズに対比させて、小林のベルクソン理解について「科学や理性を越えた生命の神秘的原理を見るような読み方はいつも優勢であった。ベルクソンのこのような読み方は、しばしば、没政治的、 非歴史的な観念論と合体したことがあった。西田幾多郎や小林秀雄のベルクソン理解も、このような傾向と無縁ではなかった」(※1)と半ば批判的に書いている。しかし、ベルクソンを現代的に引き継いだドゥルーズが「別の在り方で思考する」(※2)ことを標榜し、晩年にトポロジーや多様体の概念を重視する方向へと向かったことを考えれば、小林が『感想』でベルグソンの差異の概念と量子力学の接近を諮り、量子を物質と精神の直接的な結節点として思考しようとしたことは没政治的、 没歴史的ではあるにせよ、ベルクソンを本来の自然哲学へと引き戻そうとする試みとして十分評価に値するものではないかと思われる。小林は次のように言う。

「内省によって経験されている精神の持続と明示した一種の持続が、物質にもあるというベルクソンの考えは、理解しがたい異様なものと思われたが、今日の物理学が到達した場所から、これを省みるなら、大変興味のある考えになる。物理学が、常数 $h$ の有限値の為に、物的世界を、マクロコスムとミクロコスムの二つの世界に区分して理解しなければならなくなったことは、〈実用〉の世界の奥に〈運動性〉の世界が在るというベルクソンの哲学的反省に一致している。そうは言えないとしても、両者は決して無関係ではあるまい」(※3)。

ここで小林が「常数 $h$ の有限値の為に、物的世界を、マクロコスムとミクロコスムの二つの世界に区分して理解しなければならなくなった」と言っているのは、ハイゼンベルクの不確定性原理を念頭においてのことである。不確定性原理は周知のように $\delta_x\delta_p≧\frac{\hbar}{2}$ ( $\delta_x$ と $\delta_p$ はそれぞれ位置と運動量の標準偏差を表す)という不等式によって、粒子の位置と運動量を同時に計測することを不可能にさせる。量子力学特有のこのパラドクスを通して小林は「私たちが観測するものは、私達の質問の仕方にさらされた自然である」(※4)というハイゼンベルクの言葉を引き合いに出し、「ミクロコスムとは、その中で、言わば観察するとは観察される事であるような事態が生じている世界」(※5)であり、「自然は私達が、どうしても一つにできない二つの概念にさらされているという事だ」(※6)と書く。小林がこの不確定性原理の中にベルクソン哲学の何を見ていたのかはこの二つの短いセンテンスからも多少は予想がつくだろう。それは、ベルクソンが観念論と実在論の相克を乗り換えるために提出したイマージュという概念である。

「物質とは《イマージュ》の全体である。そして、この《イマージュ》という言葉でわれわれが示したいのは、観念論者が観念と呼ぶもの以上であるが、しかし、実在論者が「物」と呼ぶもの以下のある存在 ——《観念》と《物》の中間に位置づけられる存在である」(※7)

観念論は、物質はすべて主体の内部の観念の産物であると説く。一方、実在論はそういった観念は実在する物質とは全く無関係な主観的な現象でしかないと説く。ベルクソンはこうした精神と物質の対立を乗り越えるために、知覚自体を物質の側に置き、かつ、その知覚には常に記憶が纏わり付いていると考えた。そして、この知覚と記憶、より正確にいうなら純粋知覚と純粋記憶のハイブリット体としてイマージュという概念を提出したのである。確かに世界をイマージュとして見るなら精神と物質はもはやその区別をなくし、観念論者と実在論者が繰り広げてきた物質か、それとも精神か、といったような議論は全く意味を失う。ベルクソンの立場からすれば、問われるべきはこのイマージュから世界がどのようにして物質と観念とに分離して見えるようになったのかということなのである。

小林はイマージュが物理的実在と観念へと分離するその決定的仕組みを不確定性原理や量子の粒子性と波動性の相補性の中に直観したのだろう。そして、この分離の仕組みの説明のためにベルクソンが使用した持続における〈弛緩-収縮〉という二元性をベルクソンの思考に忠実に従い、辿り直していく。

「外界の知覚はその極限に於いて、純粋知覚として、外界に部分的に、且つ瞬間的に一致するものと、原則上、考へざるを得ないが、私達の具体的な知覚は、常に記憶の干渉を受けた、或る持続を持った活動である。そこで、感覚的性質の主観性とは、原則上、純粋記憶と考へざるを得ない私達の記憶が、多数の瞬間を唯一の直観の裡に収縮したといふ事実に他ならない。それなら、知覚に於いて、物質に由来するもの、言ひ換へれば、私が現に感じている知覚中の諸性質の継起と、その背後に、科学者が観察する、同質の変化、要するに、私達の持続と事物の持続との相違や対立をどう考へればよいか。」(※8)

小林はこの問題提起に対して、ベルクソンが『物質と記憶』で表した有名な円錐モデルを念頭におきながら、これまたベルクソンに倣って思考していく。

「私達の内部にある持続、即ち、私たちの持っている生の感じは、非常に緊張度の高い持続のリズムをなしているが、この面は、弛緩したリズムで振動している外界の持続の面には垂直の方向にある。水平線上には、空間中におけるすべての対象が並列しているし、垂直線上には、時間における相次ぐ記憶が重なっている。両者の交点だけが、現に私達の意識に与えられているのもので、私達の具体的知覚をなすものだ」(※9)

ベルクソンの円錐モデルでは垂直方向は様々な記憶内容からなる持続の潜在的共存を表現していた。一方、水平方向は持続が最も弛緩した瞬間的現在と、その連続的継起としての時空的延長性をなしていた。端的に言えば、円錐を純粋持続の領域と見立て、その頂点を純粋知覚の位置とし、この頂点自体が外界の持続(継起的時間)との接点となっているということだ。では、このような内部持続の垂直性と外部持続の水平性を量子力学が呈する空間構造の中に見てとることは果たして可能だろうか。もしそれが可能ならば、「両者(精神と物質)は、並行してもいないし、断絶してもいない。持続するものという共通の糸が両者を結んでいるのであり、精神の持続と深い類似を持った或る種の持続が、また、物質の本性を成す」(※10)という小林の主張は極めて的を射た指摘として受け取ることが可能となる。ここでは、粒子の運動量とエネルギーの量子化の仕組みを通じて、その是非を探ってみることにしよう。

3. 波動関数の中の純粋持続と純粋知覚

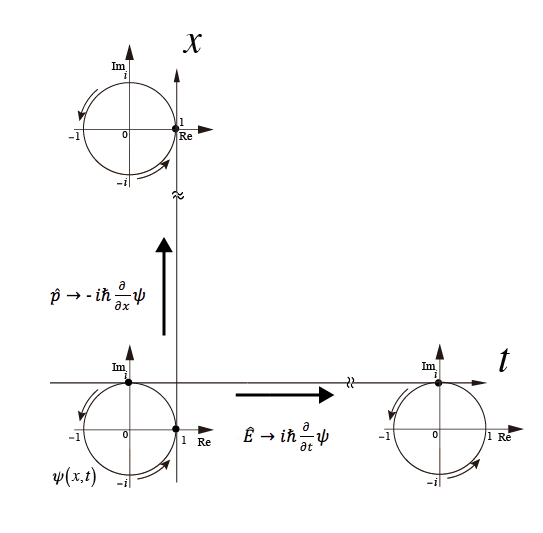

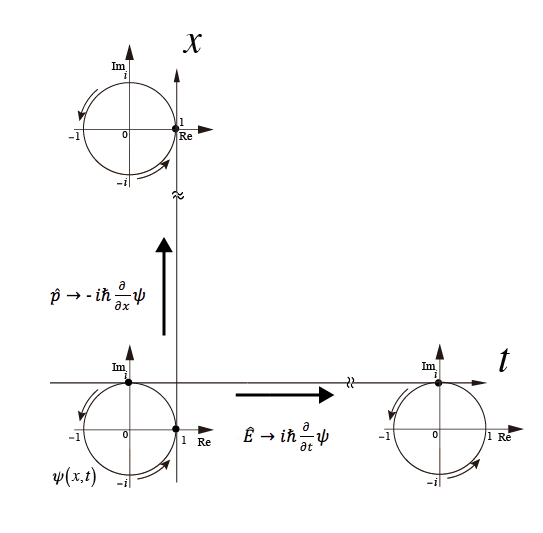

量子力学では自由粒子の平面波の波動関数は $\psi (x,t)=Ae^{-i\hbar(p\cdot x-Et)}$ という複素数の指数関数として与えられる。(ここで、 $A$ は確率振幅、 $e$ は自然対数、 $i$ は虚数単位、 $\hbar$ はディラック定数、 $p\cdot x$ は運動量と位置の内積、 $Et$ はエネルギーと時間の積を表す)。運動量とエネルギーはそれぞれ $\hat{p}→-i\hbar\times\frac{\delta}{\delta x}$ と $\hat{E}→-i\hbar\times\frac{\delta}{\delta t}$ という微分演算子として表され、波動関数を位置 $x$ 微分するか、時間 $t$ で微分するかによってそれぞれを求めることができる。これらの物理量の導出の仕組みを図で表現すると、粒子自体は互いに直交する時間軸と空間軸に沿って転がっていく半径「1」を持つ単位円のイメージになる(下図参照。この図では確率振幅 $A$ は規格化によって意味を失うので、簡略化して単位長さ「1」と置いている)。

一方、単位円の方を主に見るなら、波動関数 $\psi (x,t)$ は、その位相部分に運動量 $p$ と位置 $x$ 、さらにはエネルギー $E$ と時間 $t$ いった物理量を載せているので、それらの情報は単位円の内部にすべて巻き込まれているという言い方もできる。その場合は、ここで示している空間微分 $\frac{\delta}{\delta x}$ と時間微分 $\frac{\delta}{\delta t}$ は、単位円の中に巻き込まれている空間や時間をあたかも巻尺を使うときのように、円環内から直線として引っぱり出してくるような働きを持つものとしてイメージすることができる。それぞれの頭についている係数 $-i\hbar$ と $i\hbar$ はそれらの長さを運動量やエネルギーとして実数化するための係数である。この転がり、もしくは円から直線への繰り広げの回数が空間方向では角波数 $k$ 、時間方向においては角振動数 $\omega$ として表現され、ド・ブロイの関係 $p=\hbar k$ 、アインシュタインの関係式 $E=\hbar\omega$ に見られるように、それぞれが粒子の運動量とエネルギーの固有値となる。

ここでエネルギー量子 $E=\hbar\omega$ を粒子と見なすならば、角振動数 は単位時間あたりの振動数のことを言うのであるから、これは純粋知覚という物質の諸瞬間の反復を唯一の直観のうちに垂直方向に収縮させたもの(巻き取ったもの)として解釈することが可能である。一方、この反復を水平的時間上に展開するならそれは波動の形態を取ることになり、量子の粒子性と波動性という相容れない二つの性格は、小林が直観した通り、持続の緊張と弛緩の関係の表現となっていると言えるだろう。

では、運動量 $p=\hbar k$ についてはどうだろうか。角波数 $k$ は空間の単位長さあたりの波の数のことをいうのであるから、ここには水平的な時間は関わってはいない。これを小林の理路に合わせて解釈するならば、純粋知覚における延長空間の程度を意味することになる。つまり、先ほどの小林の言い方を借りるなら、「空間中における対象が並列」している様子の把握ということになるのではないか。ここにも知覚の反復を縮約する持続が関わってはいるが、こちらは空間的な諸々の位置を同時性として把持する持続であり、外的な時間との関係については不明瞭である。

いずれにしろ、ここに挙げた図式で興味深いことは、空間、時間の延長軸のいずれにも複素平面における単位円が接してくるということである。あくまでも仮定にすぎないが、ここで単位円の虚軸側を純粋持続の軸と考え、実軸側を純粋知覚の軸と考えるなら、知覚自体が純粋持続を持ち合わせた垂直方向への差異化の運動になっていると解釈することができてくる。つまり、延長世界から内的持続への垂直性は複素平面における虚軸が担っているのではないかということだ。ここに $\hat{p}→-i\hbar\times\frac{\delta}{\delta x}$ という運動量の量子化とドゥルーズの差異化の概念が重なり合うイメージが生まれてはこないだろうか。つまり、運動量 $p$ は実数なのであるから、量子世界においては、 $\frac{\delta}{\delta x}$ という微分化の中に純虚数 $i$ が暗黙のうちに含まれているということだ。量子化の手続きから考えれば、〈差異化=微分化〉とは虚軸へと空間が直立するということであり、物理学的現実が示すどおり、無限小世界には延長では決して捉えることのできない異質な垂直性が潜在化しているのである。

〈参考文献〉

- (1) 宇野邦一(2005)『流動の哲学』講談社選書メチエ,33-34

- (2) ジル・ドゥルーズ(1997)『フーコー』河出文庫,172

- (3) 小林秀雄(2005)『小林秀雄全作品・別巻2・感想(下)』新潮社,166-167

- (4) 小林秀雄(2005)『小林秀雄全作品・別巻2・感想(下)』新潮社,169

- (5) 小林秀雄(2005)『小林秀雄全作品・別巻2・感想(下)』新潮社,169

- (6) 小林秀雄(2005)『小林秀雄全作品・別巻2・感想(下)』新潮社,169

- (7) アンリ・ベルクソン(1989)『物質と記憶―精神と身体の関係について』駿河台出版社,8

- (8) 小林秀雄(2005)『小林秀雄全作品・別巻2・感想(下)』新潮社,173

- (9) 小林秀雄(2005)『小林秀雄全作品・別巻2・感想(下)』新潮社,178

- (10) 小林秀雄(2005)『小林秀雄全作品・別巻2・感想(下)』新潮社,131